日本的动画片机器猫,在上世纪八十年代的时候,一度在全国风靡开来,成为了一代人难以抹去的童年记忆,有好多人是从这部动画片之中知晓机器人的。当年曾经遥迢难以触及的机器人梦,如今已然变成了人们生活的一部分 。

抑或在并不遥远的未来时段,当你外出之际,绝对无需再忧心出门遗忘锁门之事还是不速之客的来访扰动,原因在于家庭保安类型的机器人会为你守护家门;在你临近下班时刻,仅仅拨打一通电话,就能促使家中的机器人为你备妥美味合口的晚餐……机器人正逐渐蜕变成为未来社会与家庭当中必不可少的协助力量。

曹祥康今年71岁,已退休多年,他仍想为我国机器人发展发挥点“余热”,参与编写《机器人发展战略研究报告》是他目前主要工作之一,他偶尔也会辅导一下孙子功课,“现在的孩子可了不得,中学就参加机器人设计大赛,想当年我30多岁才知道robot(机器人)。” 。

在他看来,他是我国机器人事业开创者之一,他曾是原北京机械工业自动化研究所机器人研究室主任,更“了不得”的是,过去30多年来,我国机器人技术飞速发展。

机器人从最初的机械手发展至今成了服务机器人,在提高产品质量方面发挥着越来越重要的作用,在发展绿色制造方面发挥着越来越重要的作用,在服务人民生活方面发挥着越来越重要的作用。他微笑着说,“不久的将来,一切人‘不能干,干不好,不想干’的事,都可以由机器人代劳。”

机械手:我国最早的一批工业机器人

提到机器人,也许你会最先联想到美国大片《变形金刚》,可是曹祥康告知记者,现实生活里的机器人不一定有人的外形特点,美国于1958年研发出第一台工业机器人,其外形有点类似坦克,我国早期的机器人也和人形相差很远。

20世纪70年代初期,我国科技人员于外文杂志处敏锐捕捉国外机器人研究信息,随后开始自发研究机器人,那时进口杂志价格昂贵,研究单位不舍得购置,每次都会骑车前往机械工业情报所查找资料,俄文尚可,英语不太擅长,只能边学习英语边寻觅资料,起步的艰难远不止这些,上海出版的某刊物更是将机器人视作批判对象,为其扣上一顶“唯心主义的伪科学”的帽子。

就此事而言,曹祥康言,中国有着庞大的人口数量,然而并非是随便哪一种恶劣的环境都适宜人参与作业,比如说有着粉尘的工作环境,存在毒气的工作环境,伴有噪声的工作环境,处在振动状况的工作环境,遭遇高低温度状况的工作环境,面临放射性的工作环境,处于高压带电情形的工作环境,以及水下作业的工作环境等,在这些恶劣情形下,使用机器人去开展作业,能够将人从其中解放出来,不仅仅如此,但就是为了保险起见,大家最终决定把robot翻译成“机械手” 。

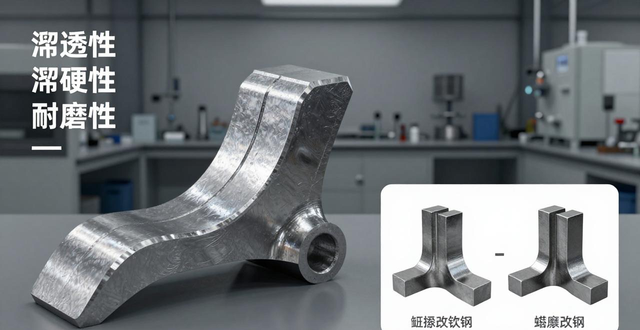

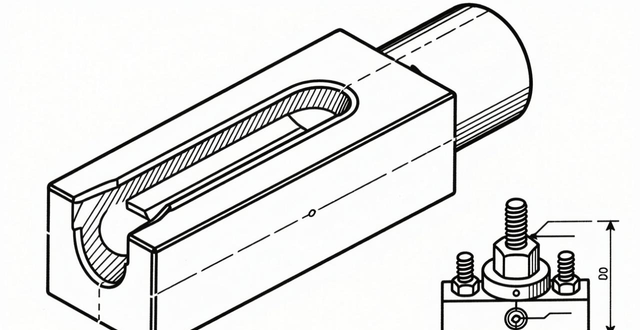

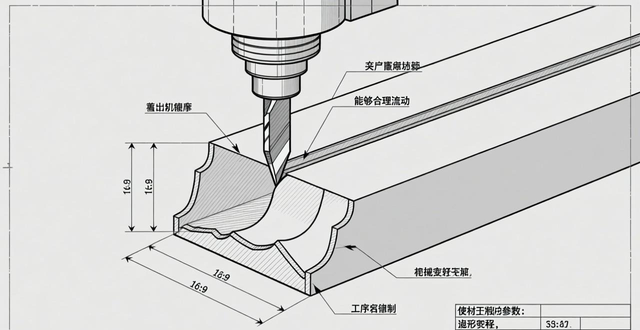

“恶补”机器人理论于科研院所和高校之际,工厂技术人员于实践之中觅突破。彼时,于我国工厂冲压作业实施上下料操作时,因生产节拍过速,且缺相应安全保护设置,工人稍有疏失,手指便或被切断。“缘对工人阶级之情愫”,加之技术革新之所需,上海、东北等地工厂技术人员自主研发机械手,诸如上海汽车配件二厂所研制之汽车灯壳冲压机械手、天津锻压机械厂所研制之锻件上下料机械手,此乃我国首批的工业机器人。

早期,机械手的控制原理是颇为简单的,大致上就是借助“挡块”来进行定位,要是进而操作冲压别的种类的零件,那就去拧拧螺丝,从而对“挡块”的位置予以调整。曹老话语的方向产生转变,“便是这些看似简易的技术,然而却成功解决了诸多涵盖实际层面的问题,致使工厂之中断指这类事故显著减少,并且工作的效率也得以极大地提升。”

工业机器人:驶入国家规划发展的快车道

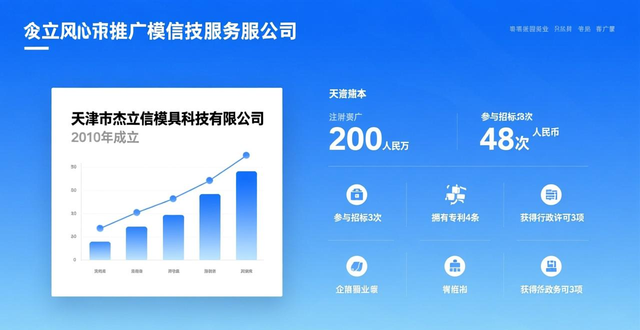

80年代中期,我国机器人研发单位数量众多,大大小小有200多家,然而,因为多半从事的是低水平研究,且是重复性研究,所以全国没有一台机器人产品问世 ,一直到1985年,我国机器人才迎来了“春天”。

1983年12月,新华社内参上,一篇建议我国发展机器人技术的文章,直抵中央,时任国家计委主任宋平做了批示,批示内容是“给与重视、适当支持”,国家计委科技司司长传达给曹祥康,让曹祥康尽快组织专家论证,提交工业机器人“七五”发展规划的初步框架,曹祥康当晚激动得睡不着觉,平时舍不得打电话的曹祥康破例给一些外地同行挂了长途。

1985年,工业机器人被列入国家“七五”科技攻关计划,其研究重点被锁定了,锁定在了五个方面,这五个方面分别是工业机器人基础技术,基础器件开发,搬运机器人的开发研究,喷涂机器人的开发研究,焊接机器人的开发研究等 。

根据规划规定,不但得做出样机,而且要把样机用于生产,曹祥康研究室负责开发喷漆机器人,留给他们的时间不到4年,那时面临的困难不言而喻,然而谁都没考虑过退缩,国家拿出资金让我们做,哪怕拼了命也要达成,曹祥康的话铿锵有力。

正是凭借着那股拼劲,在1990年的时候,工业喷漆机器人PJ - 1如期完成了,它是我国第一台喷漆机器人,专家鉴定结果表明,“其主要技术性能达到80年代中期国外同类产品水平”,这台机器人还成了明星,“戴着大红花到各地展览,甚是风光” 。

在这个时候,别的几种机器人的商品样机已然完成,并且分别于第一汽车厂、第二汽车厂以及南京汽车厂构建了自动喷漆生产线,还有驾驶室焊接线、弧焊工作站等应用示范点,节省了将近数百万美元的从外国技术引进的费用,更为关键的是,我国造就了一支开展机器人研发的技术队伍,提及此处,曹祥康愉悦地笑了。

90年代初期起,国家“863”计划给予支持,我国工业机器人在实践中迈进一大步,具有自主知识产权的点焊工业机器人产品问世,弧焊工业机器人产品问世,装配工业机器人产品问世,喷漆工业机器人产品问世,切割工业机器人产品问世,搬运工业机器人产品问世,包装码垛工业机器人产品问世,还实施了100多项机器人应用工程,建立了20余个机器人产业化基地。

在国际竞争当中,我国工业机器人的优势也愈发明显地展现出来了。清华大学计算机科学与技术系的教授,第四届以及五届国家“863”智能机器人主题专家组的组长贾培发作了举例说明,在1995年的时候,京城摩托车厂打算去建立9个机器人工作站,尽管世界著名的机器人厂商ABB公司再三保证价格比我国新松公司的报价要低出许多,然而京城最终还是挑选了新松。

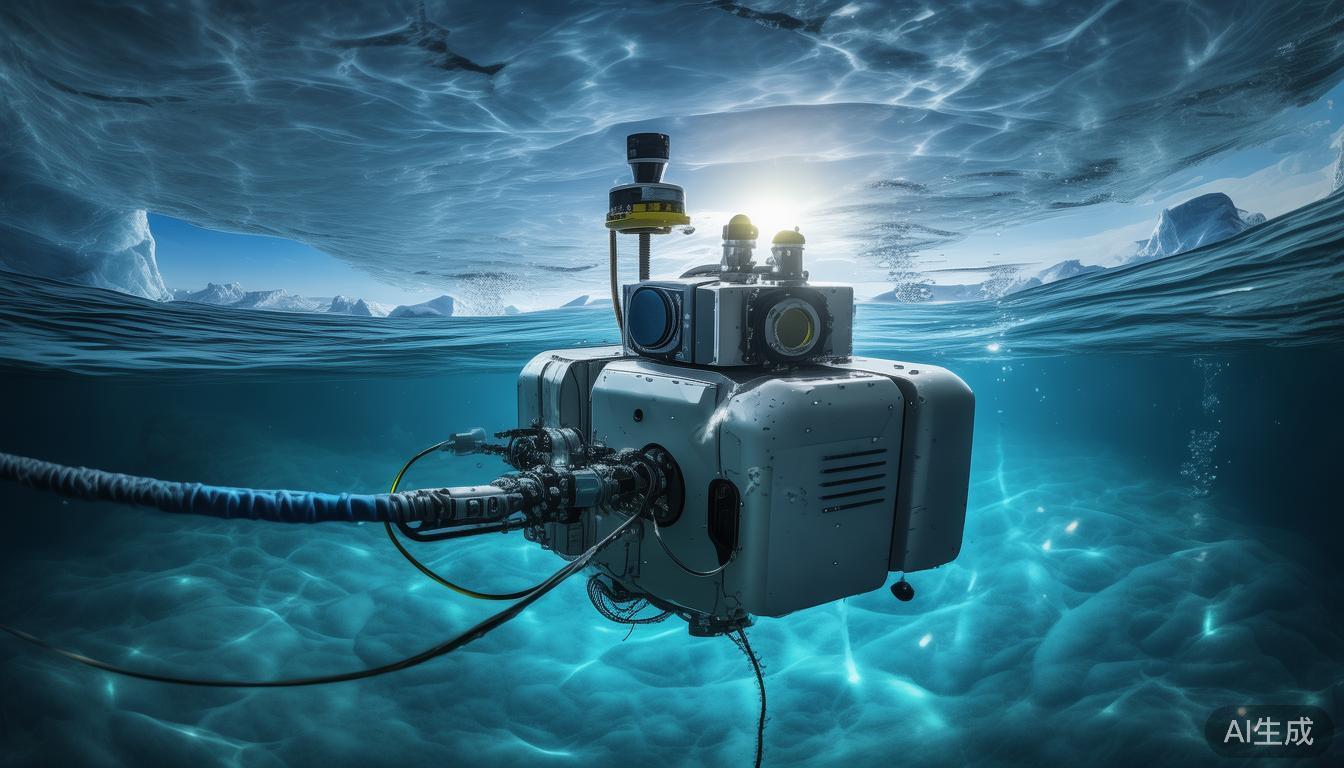

水下机器人:机器人技术跻身世界前列

1997年6月18日 ,这是我国机器人领域值得自豪的日子 。烟波浩淼的大海作证 ,我国6000米无缆水下机器人试验应用成功 ,这标志着我国水下机器人技术已达到世界先进水平 ,我国成为世界上少数具有深海探测能力的国家之一 ,为我国新世纪开发海洋资源赢得了主动权 。

对其,人们是把它当作成功发射了一颗返回式的“海洋卫星”来看待的 ,贾培发讲道 。

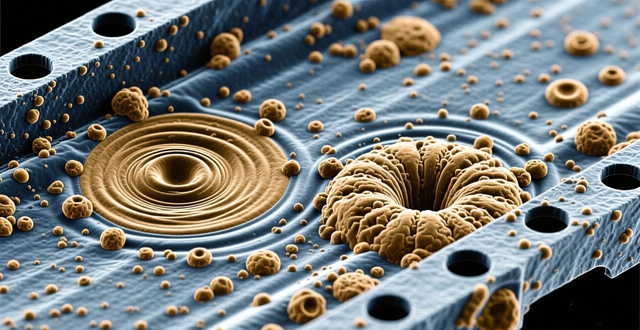

这样的评价是不过分的,在约6000米的深海里,大拇指指甲盖大小的面积,要承受将近1吨的压力,受海水以及海流的影响,水下机器人比在空中更难以指挥和定位。因电磁波在水中信号衰减严重,所以只能用声纳联络,为了对抗海水对材料的腐蚀,必须采用抗腐的特殊材料,空中卫星能用太阳能电池供电,而水下机器人只能自带“干粮”……

上世纪七八十年代,中国科学院沈阳自动化所的蒋新松,提出了一个设想,这个设想是把特殊环境下工作的机器人作为中国机器人技术发展的突破口,此设想强调结合中国国情。有一次,他在南海舰队开展调研工作,在调研期间他了解到这样的情况,因海上救捞或者开采石油存在需要,潜水员在水下从事工作时,当处于20米以下的深度,就很难看清目标,而当处于50米以下进行深水作业时,却只能依靠手去触摸,这种情况对人体造成的伤害极大,并且潜水员在水下呼吸时,有时所需费用一分钟就相当于一克黄金。

蒋新松研究水下机器人的决心因此更加坚定,在几位德高望重的科学家大力支持下,蒋新松获得中国科学院100多万元科研经费,进而开始了“海人一号”100米水下机器人的研制,该机器人于1985年首航成功,于1986年深潜试验成功,“七五”期间,国家把“海洋和水下机器人技术开发”列为科技攻关重点项目之一 。

贾培发说,然而,在国家863计划推行之前,我国所研制的皆是有缆遥控水下机器人,其工作深度仅仅为300米。

1986 年接近年末时,中国共产党中央委员会 24 号文件将智能机器人列为国家 863 计划自动化领域两个重点主题中的一个,其有着代表符号为 512,它的主要预计达成的目的是“追寻世界先进到达水平,开展水下机器人等处于极限环境情况下进行作业的特种机器人的研究与开发”。

1994年,在国家863计划精心组织的情况下,“探索者”号研制成功,它工作深度能达到1000米,还甩掉了与母船间联系的电缆,这实现了从有缆向无缆的飞跃。从1992年6月开始,又和俄罗斯科学院海洋技术研究所展开合作,并且是以我方为主,先后研制开发出了“CR - 01、CR - 02”6000米无缆自治水下机器人,从而为我国深海资源的调查开发提供了先进装备。

2008年,水下机器人首次被用于我国第三次北极科考冰下试验,它获取了海冰厚度,还获取了冰底形态等大量第一手科研资料。

以往去往国外考察之际 ,深水作业机器人甚至连参观都不允许 ,到了90年代 ,他们付出费用邀请我们前往 ,我们能够随意观看任何想看的 ,只因他们期望与我们展开合作 。今非昔比这般的变化使得贾培发满怀无比的自豪 。

服务机器人:未来社会不可或缺的帮手

家中老人戴上腕表式监测仪,该监测仪会在24小时内监测老人的血氧变化,也会监测老人的脉搏变化,一旦发现异常状况,便会立刻赶到老人身旁做出语音提醒,同时给其家人发送报警短信,当监测到陌生人闯入时,它会发出警报,还会对陌生人进行拍照,然后以彩信形式发送到主人手机上,它也是小朋友忠实的小伙伴,其具备丰富儿童教育娱乐资源,能让小朋友在互动交流当中轻松学到知识……

在2008年11月25日,国内首台家用网络智能机器人塔米Tami在北京进行了亮相,科幻作品里出现的那些场景变成了现实。

北京航空航天大学机械工程及自动化学院院长,第六届国家863计划机器人技术主题专家组组长,是王田苗,其告诉记者,我国服务机器人起步相比已经成熟的工业机器人较晚,国外与国内也存在较大差距,“我们基本上是一方面需要补工业机器人知识,另一方面还需要发展服务机器人生产力。”

他进行讲述时表示,我国关于服务机器人的研究起始于90年代中后期这个阶段。在最近这些年当中,在国家863计划所给予的支持之下,我国的“服务机器人军团”有了持续不断的壮大:

关于仿人形态的那些机器人走出了实验室,我国成为在日本之后投入针对实际展示方面开展应用行动的第二个国家。那是专门展示给人看的应用呀;标点处(;)表示两个句子皆通顺。均符合要求。即便是在展示应用处细化的情况下,也未明显增加太多字数,且并未出现语义重复冗余亦没有采用文言方式表现 只是在不改变原意的基础上等值替换了相近或者相关的词汇来体现出超级拗口难读的效果。 同时把仿人一词 拆解为仿照人类 和 仿人形态 进行分别表述 以达到最终不同形式但基本属于同一大方向结果等策略来完成句子的整体改写任务。

烹饪机器人促使小规模量产得以实现,其能够制作出50多种口味美妙的菜肴,它的烹饪水准不比专业厨师差;

各种助老助残服务机器人,像机器人护理床、智能轮椅等,相继问世,并且积极推进服务机器人产业化进程;

国内有大型玩具企业,此企业正与科研院所展开合作,其合作内容是研发高端玩具机器人产品,该企业的积极参与这一行为,会推动以高端玩具作为代表的教育娱乐机器人的产业化进程……

2005年,我国服务机器人市场开始初步形成一定规模,同年,发展服务机器人被列为国家863计划先进制造与自动化技术领域重点项目,2006年,发展智能服务机器人被列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,2008年,科技部把北京四季青模范敬老院以及上海徐家汇福利院列为服务机器人应用示范区。

当下,我国存在吸尘器机器人,存在教育、娱乐、保安机器人,存在智能轮椅机器人,存在智能穿戴机器人,存在智能玩具机器人,这些均为我国的服务机器人,与此同时,还有一批企业,这批企业为服务机器人提供核心控制器、传感器和驱动器功能部件 。

据预测,中国老龄化社会即将到来,在未来十年内,服务机器人在中国的需求会显著增长,其中家庭护理机器人、玩具机器人、安控机器人、清洁机器人是最为急需的,预计到2010年,中国儿童玩具机器人的消费将超百亿元人民币 。

对此主张,王田苗讲道,我国存有希望,于十年之内得以攻破,像仿生材料与机构、感知技术、自主移动与控制技术、人—机交互技术等这般的一些服务机器人关键技术 ,“到了那个时候,距离服务机器人真正走进社会以及寻常百姓家庭就又近了一步。”

在此之前,中国人工智能学会副理事长洪炳镕教授曾有表示,20世纪90年代,我们步入因特网时代;21世纪前半叶,我们会进入机器人时代。从当下开始,再过10年,机器人有希望进入普通中国人家庭。(姜靖)

讲述

曹祥康:难忘两次学术交流会

在1977年的时候,全国机械手技术交流大会召开了,召开的地点乃是浙江嘉兴,而其所成为的,是在我国历史方面第一个以机器人当做主题存在着的大型会议 句号

身为大会主持人的曹祥康,表达“没预料到会来这般多的人”,会前正式发出信函的有百十来人,最终却是来了将近500人,除了西藏这个地方之外,全国各个省市均有代表参与此次会议。

过去了30多年,曹老回忆起当年那“壮观场面”的时候依旧激动得难以自已,一个招待所住不下,所以只能分住在几个招待所,开会之际按照预先设定好的路线,将各个招待所的人员都“串”起来 。

因参会的人数量过多,所以会场不得不临时改在了一间旧工棚。众多代表们都纷纷争先恐后地走上台去介绍经验,“台上讲得十分认真,台下听得极为起劲。”曹老说道,当时开会都是要各位代表自行携带粮票,差旅费同样也是需要自己承担,即便如此也无法阻挡大家的高涨热情,代表们白天听完报告之后,晚上还会追到其他代表的住处去索要图纸,能够拿到一张散发着墨香的油印材料都会被像宝贝一样留着。

这次会议开启了新纪元,是我国机器人学术交流的。此后,学术交流会几乎年年都有,是有关机器人技术的。对我国机器人技术发展产生重大影响的两个委员会,也相继成立了,是中国机械工程学会工业机器人专业委员会和中国自动化学会机器人专业委员会,时间是1983年和1985年。前者的主任委员是曹祥康,后者主任委员是蒋新松。两个委员会分别协助国家主管部门完成了发展规划,是“七五机器人攻关”和“863计划智能主题”。

在1978年这个时间点,受到中日友好协会的邀请,日本早稻田大学的机器人专家加藤一郎前来北京进行访问交流,继而打开了我国机器人对外交流的窗口。

加藤一郎,于1969年率先进行研制,研制出的是世界上第一台会用双脚走路的机器人,凭借此他赢得了“仿人机器人之父”的美誉。然而,在改革开放刚开始的时候,不要说普通的百姓,即使是学者对于他也是知道得非常少的。

回顾起这件事时,是曹祥康说,那次是中日友好协会安排他去组织国内的学者去听报告,当听闻日本的机器人专家要来进行讲学,大家都表现得极为高兴,五六十人在接到通知后全部都来了,以至于对于加藤一郎在机器人方面所做的研究方向,大家都不太明晰 。

虽有语言、技术等多方面缘由,我国学者对于加藤一郎的报告“听不太懂”,印象最深的是,加藤一郎带来一盘仿人机器人的录像带,这台机器人看着极为笨重,出场似“人猿泰山”那般,10多秒才能迈出一小步,在当时已相当了不起,我国学者眼界大开,更为关键的是,我国机器人行业对外学术交流的大门借此开启,此后,美国、日本等国家的教授相继来华开展访问交流,我国机器人领域的专家也开始踏上走出国门之路。

相比之下,提及当年我国学者的居住之处,更宛如一段奇闻轶事。曹祥康讲,那时北京招待所数量稀少,无奈之下只能住在德胜门外大街的一家大车店,学者们拥挤在几张大通铺上睡觉,出门便是牲口棚以及饲料槽,条件极为艰苦。“那拨前来参加学术交流的人后来大多成为了教授,比如哈尔滨工业大学的安永成、上海大学的姚志良等等。当然,这属于后话……”